Warum benötigt man für Mieterstrom ein spezielles Messkonzept?

Der Bezug von Mieterstrom erfordert ein spezielles Messkonzept, da der selbst erzeugte Solarstrom vom Netzstrom (Netzbezug) des öffentlichen Versorgers abgegrenzt werden muss. Technisch gesehen kann eine PV-Anlage immer nur an einen Zähler angeschlossen bzw. über diesen abgerechnet werden. Jeder Mieter hat ja aber normalerweise seine eigenen Zähler, also wird eine spezielle Abrechnungsmethode benötigt.

Die Umsetzung eines Mieterstrom-Messkonzepts kann für Vermieter mit einigen Herausforderungen verbunden sein:

- Technische Komplexität: Die Installation und Konfiguration der Messeinrichtungen kann komplex sein.

- Kosten: Die Anschaffung und Wartung der Messeinrichtungen kann mit hohen Kosten verbunden sein.

- Datenschutz: Die Erfassung und Verarbeitung von Verbrauchsdaten muss den Anforderungen des Datenschutzes entsprechen.

- Vertragsgestaltung: Die Verträge zwischen Vermieter, Mietern und Energiedienstleister müssen die Details der Messung und Abrechnung des Mieterstroms regeln.

Welche Mieterstrommodelle gibt es?

Geförderter Mieterstrom (EEG)

Für Solaranlagen auf vermieteten Immobilien kann man den sogenannten geförderten Mieterstrom nutzen. Im Grunde genommen bezeichnet das die Umsetzung dessen, was die meisten Menschen unter dem Mieterstrom verstehen. Die genauen Bedingungen sind auf der Website der Bundesnetzagentur sehr genau beschrieben. Hier die wichtigsten Regelungen im Überblick:

- Max. 100 kWp Leistung der PV-Anlage

- Max. 1 Jahr Vertragslaufzeit (aber danach stillschweigende Verlängerung möglich)

- Max. 3 Monate Kündigungsfrist

- Max. 90% des Strompreises des im Netzgebiet geltenden Grundversorgungstarifs

- Keine Vertragskopplung mit dem Mietvertrag (Mieter kann nicht zum Strombezug verpflichtet werden)

Rechtliche Grundlagen: § 42a EnWG, §§ 19 Abs. 1 Nr. 3, 21 Abs. 3, 23c EEG 2021

Andere Mieterstrom-Modelle

Alternativ kann man andere Mieterstrom-Modelle nutzen. Was das genau ist und wann diese Modelle zum Einsatz kommen, dazu äußert sich die Bundesnetzagentur nicht konkret. Wir gehen aber im Absatz der Gemeinschaftlichen Gebäudeversorgung noch einmal genauer darauf ein. Hier die wesentlichen Unterschiede zum klassischen geförderten Mieterstrom:

- Keine Leistungsbegrenzung der PV-Anlage

- Kein Vertragskopplungsgebot (Stromlieferung kann Bestandteil des Mietvertrags sein)

- Freie Preis- und Vertragsgestaltung gemäß AGB-Recht

- Entfall des Mieterstromzuschlags (ca. 2-3 ct/kWh gemäß Fördersätze für Solaranlagen)

Es gelten hierfür lediglich energiewirtschaftliche und zivilrechtliche Rahmenbedingungen.

Unterschiede im Messkonzept bei Mieterstrom

Klassisches Mieterstromkonzept (Gesamtstromlieferung)

Beim klassischen Mieterstromkonzept tritt der Vermieter als Gesamtstromversorger auf. Das bedeutet, der Betreiber der Solaranlage (der Vermieter) muss vollständig für die Stromlieferung sorgen. Er liefert also an die Nutzer (seine Mieter):

- Strom aus Photovoltaik (und ggf. Speicher)

- Reststrom aus dem Netz

Die Mieter beziehen also den Strom direkt vom Vermieter und besitzen keinen anderen Stromversorger mehr. Nicht-Teilnehmer am Mieterstrom werden jedoch weiterhin extern versorgt (insofern es die gibt). Wir konnten hierfür mit metergrid einen starken Partner gewinnen, der spezialisiert auf die Gesamtstromversorgung ist.

Für eine genaue Erfassung und Verrechnung wird ein spezielles Mieterstrom Messkonzept benötigt. Dabei gibt es grundsätzlich zwei Möglichkeiten, auf die wir in den folgenden Absätzen näher eingehen:

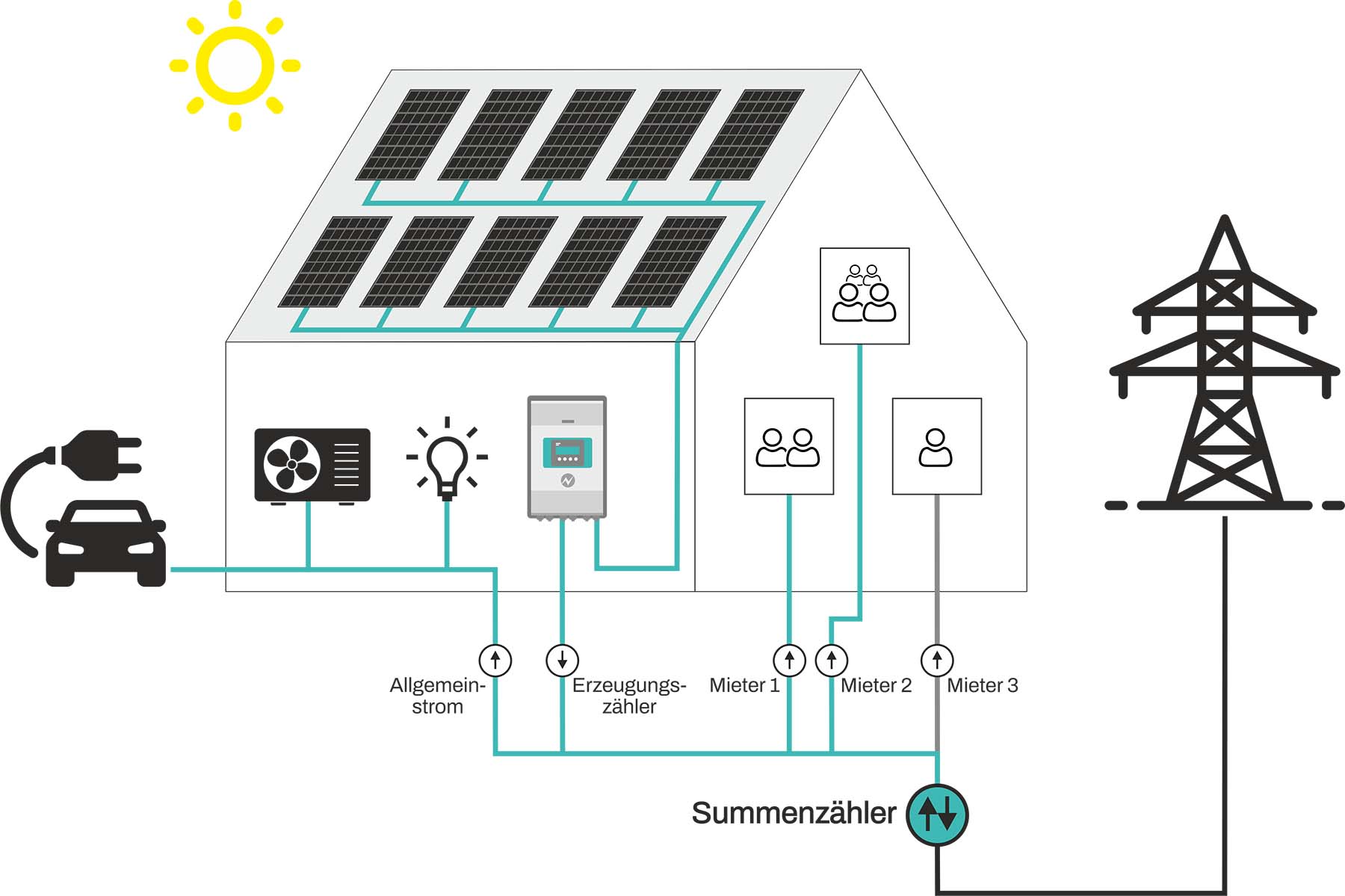

Physischer Summenzähler

Das Standardmesskonzept für Mieterstrom mit Photovoltaik wird mit einem physischen Summenzähler realisiert. Hierbei wird die bestehende Verteilung so umgebaut, dass es einen separaten Erzeugungszähler für die Solaranlage gibt. Die teilnehmenden Mieter und der Allgemeinstromkreis bekommen in der Regel Unterzähler, welche nicht durch den Messstellen- / Netzbetreiber reguliert sind (Grundgebühr entfällt). Alle Zähler sind mit einem übergeordneten, physischen Summenzähler verbunden.

Die folgende Grafik stellt das Messkonzept anschaulich dar. In diesem Beispiel nimmt der Mieter 3 nicht am Mieterstrom teil und behält entsprechend seinen vom Messstellenbetreiber regulierten Zähler.

Virtueller Summenzähler

Hingegen behalten bei dem virtuellen Summenzählermodell alle Mieter ihre vom Messstellenbetreiber regulierten Zähler. Der Summenzähler existiert als separates Bauteil gar nicht, sondern ergibt sich aus der Berechnung der einzelnen Zähler. Dafür wird alle 15 min berechnet, welchen Bezug und welche Einspeisung am virtuellen Summenzähler gewesen wäre.

Durch die Aggregation aller 15 min Intervalle über das Jahr kann der Zählerwert des virtuellen Summenzählers ermittelt werden. Das ist dann natürlich abrechnungsrelevant für den Mieter gegenüber dem Energieversorger. Das Grundprinzip ist aber ähnlich zum physischen Summenzähler.

Gemeinschaftliche Gebäudeversorgung (Ergänzungsstromlieferung)

Warum muss ich als Vermieter auch den Strom liefern, der nicht aus der PV-Anlage kommt? Genau dieses Problem löst die Gemeimschaftliche Gebäudeversorgung, welche im August 2024 im Rahmen des Solarpaket 1 des BMWK beschlossen wurde. Hierbei wird ausschließlich überschüssiger Solarstrom an die Mieter geliefert. Der Mieter behält also seinen Energieversorger und der Vermieter liefert nur den Strom aus der PV-Anlage an seine Mieter. Dieses Modell gilt als Sonstiger Mieterstrom und somit kann man es direkt an den Mietvertrag koppeln.

Anbieter wie InnoMieter setzen hierbei auf Smart Meter für das Mieterstrom Messkonzept. Die Daten werden in der eigens entwickelten Software zusammengestellt und in einem standardisiertem Format an den Netzbetreiber übermittelt. Sie als Vermieter erhalten einen Echtzeit-Überblick der Stromflüsse. Die Abrechnung mit Ihren Mietern können Sie vollständig automatisiert vornehmen. Alle gesetzlichen Vorgaben werden dabei eingehalten und neue Regularien stets berücksichtigt.

Unser Partner Pionierkraft bietet alternativ dazu eine ganzheitliche Energy Sharing Lösung inklusive eigener Abrechnungssoftware, wo jeder Mieter sogar seinen Zähler behalten kann. Es wird lediglich eine kleine Zusatzhardware benötigt, welche die Energieflüsse regelt:

Vergleich der Messkonzepte

Sowohl das klassische Mieterstromkonzept (Gesamtstromlieferung) als auch die Gemeinschaftliche Gebäudeversorgung (Ergänzungsstromlieferung) haben Vorteile und Nachteile. In der folgenden Tabelle zeigen wir Ihnen ganz transparent auf, wofür welches Konzept geeignet ist und welche Kosten entstehen.

Gesamtstromlieferung | Ergänzungsstromlieferung |

|---|---|

Vermieter liefert PV-Strom und Reststrom an Mieter

| Vermieter liefert ausschließlich PV-Strom an Mieter |

ca. 500 – 1.200 € Hardwarekosten je Mieter | ca. 700 – 2.500 € Hardwarekosten je Mieter |

5-10 € Softwarekosten je Mieter pro Monat | 5-10 € Softwarekosten je Mieter pro Monat |

sinnvoll ab 5 Mieter | sinnvoll ab 2 Mieter |

Keine Vertragskopplung mit dem Mietvertrag | Stromlieferung kann Bestandteil des Mietvertrags sein |

1-2 % Zusatzrendite durch Restromverkauf | Keine Zusatzrendite durch Restromverkauf |

Hoher Verwaltungsaufwand | Geringer Verwaltungsaufwand |

Ein Mieterstromkonzept erzielt für Vermieter häufig eine Rendite von über 10 % und rechnet sich bereits nach weniger als 10 Jahren. Eine Beispielrechnung finden Sie in unserem Beitrag zu Photovoltaik auf dem Mehrfamilienhaus. Beachten Sie allerdings, dass es sich hier um grobe Richtwerte handelt und man anhand des konkreten Objektes immer individuell prüfen muss:

- Wie sieht die Hauselektrik aus?

- Wie viele Mieter nehmen teil?

- Wie hoch ist der Stromverbrauch?

- Welche Anlagenleistung passt auf das Dach?

Nehmen Sie jetzt Kontakt mit uns auf und wir beraten Sie kostenlos zur optimalen Lösung!

Welches Messkonzept benötige ich?

Unsere Experten helfen Ihnen dabei, dass korrekte Messkonzept für Ihr Mehrfamilienhaus zu konzipieren.

Häufig gestellte Fragen zu Mieterstrom Messkonzepten

Ein Mieterstromkonzept bietet eine Win-Win-Situation für beide Seiten: Mieter profitieren von günstigem und nachhaltigem Strom, während Vermieter ihre Immobilie aufwerten und zusätzliche Einnahmen generieren.

Vorteile für Mieter

- Günstigerer Strompreis: Der lokal erzeugte Strom ist günstiger als der Strom aus dem öffentlichen Netz

- Transparenz: Mieterstrommodelle bieten klare, langfristige Preisstrukturen und sind damit genau kalkulierbar

- Keine Investitionskosten: Mieter profitieren von günstigem Strom, ohne selbst in eine Solaranlage investieren zu müssen

- Nachhaltigkeit: Durch die Nutzung von Solarstrom können Mieter aktiv zur Energiewende beitragen und ihren CO₂-Fußabdruck reduzieren

Vorteile für Vermieter

- Zusätzliche Einnahmen: Der Verkauf von Strom an die Mieter schafft eine zusätzliche Einnahmequelle

- Attraktivitätssteigerung: Wohnungen mit geringen Nebenkosten führen zu einer höheren Nachfrage

- Energieeffizienz: Das Gebäude wird energetisch aufgewertet und erfüllt strengere Anforderungen

- Wertsteigerung: Immobilien mit einer modernen Energieversorgung haben einen höheren Marktwert

- Steuervorteile: Lassen Sie sich hierzu von Ihrem Steuerberater beraten

Definitiv JA! Allerdings sind die Unterschiede nicht wesentlich komplizierter, wenn man sich damit auskennt und bestimmte Dinge dabei beachet.

Wir beraten Sie gern, welches Mieterstrom Messkonzept bei Ihnen in Frage kommt:

Die wichtigsten Rahmenbedingungen für Mieterstrom Messkonzepte werden über das Messstellenbetriebsgesetz (MsbG) geregelt: Vermieter müssen sicherstellen, dass die Stromzähler den gesetzlichen Anforderungen entsprechen. Gleichzeitig sollte man natürlich auch das Energiewirtschaftsgesetz (EnWG) sowie das Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) beachten.

Das hängt sehr stark davon ab, welches Mieterstrom Messkonzept bei Ihnen zum Einsatz kommt. Bei manchen Konzepten ist das kein Problem und geht sehr einfach, bei anderen fallen hier durchaus hohe Aufwände an.

Wir beraten Sie gern, welches Mieterstrom Messkonzept bei Ihnen in Frage kommt:

Entscheidend für die Dimensionierung und die Amortisation einer Photovoltaikanlage für ein Mieterstromkonzept ist neben der Spitzenleistung vor allem der Jahresertrag (die Menge der in einem Kalenderjahr gewonnenen elektrischen Energie). Die Strahlungsenergie variiert tages-, jahreszeitlich und wetterbedingt. So kann eine PV-Anlage im Juli gegenüber dem Dezember einen bis zu 10x höheren Ertrag bringen.

Der Jahresertrag muss größer als der Jahresverbrauch im Haus sein, da Sie in keinem Fall die gesamte erzeugte Energie nutzen können. Das individuelles Nutzungsverhalten bestimmt, wie viel des verbrauchten Stroms durch die PV-Anlage abgedeckt werden und wie viel in das Netz eingespeist wird. Häufig werden Batteriespeicher eingesetzt, um die Energie aus der PV-Anlage auch später nutzbar zu machen.

Ist die Anlage richtig dimensioniert, amortisiert sie sich rein über den Stromverkauf normalerweise in 10 – 15 Jahren. Bezieht man andere Faktoren noch mit ein (siehe „Welche Rendite hat ein Mieterstromkonzept?“), ist eine Amortisationszeit unter 10 Jahren durchaus realistisch!

Ein Mieterstrommodell kann eine attraktive Rendite von 7–15 % erzielen, u.a. abhängig von Gebäude, Standort und Eigenverbrauchsquote. Eine kleine Beispielrechnung finden Sie auf unserer Seite Photovoltaik für Vermieter.

Das bezieht sich jedoch nur auf den reinen Verkauf des Stroms. Für eine ganzheitliche Renditebetrachtung sollten Sie auch folgende Faktoren mit einbeziehen:

- Steuerliche Abschreibungsmöglichkeiten

- Wertsteigerung der Immobilie

- Geringere Nebenkosten für die Mieter

- Höhere Kaltmiete bei gleicher Warmmiete und weniger Leerstand

- Auswirkung auf den Energieausweis

- Nachhaltigkeit / CO2-Einsparung

Legen wir nur mal den Fakt der höheren Kaltmiete bei gleicher Warmmiete zugrunde. Gehen wir dabei davon aus, dass Sie wie im o.g. Beispiel 16 Wohneinheiten besitzen und die monatliche Kaltmiete um 15 € pro WE erhöhen können. Auf ein Dauer von 20 Jahren ergeben sich so Mehreinnahmen von 57.600 €:

16 WE x 15 € x 12 Monate x 20 Jahre = 57.600 €

Wieviel Photovoltaikleistung Sie auf Ihrem Dach installieren können, ist zunächst abhängig vom Dachtyp und der verwendeten Unterkonstruktion. Auf einem Satteldach werden die Module zumeist dachparallel montiert. Auf einem Flachdach hingegen werden die Module entweder mit einer Süd- oder Ost- / Westaufständerung installiert. Die Fläche des Flachdaches zu messen ist einfach. Ein wenig aufwendiger ist die Ermittlung der zur Verfügung stehenden Fläche bei einem Satteldach. Hier hilft unsere computergestützte Simulationssoftware.

Tipp: Wenn Sie ein Ziegeldach haben, müssen Sie zum Messen nicht auf Ihr Dach steigen – messen Sie einfach einen Ziegel aus und zählen Sie dann die Ziegel auf dem Dach in der Länge und in der Breite. Nun können Sie die exakte Größe ermitteln und ggf. eine Skizze anfertigen. Von der ermittelten Nettodachfläche müssen allerdings evtl. vorhandene Dachfenster, Kamine, Entlüftungen, u.a. noch abgezogen werden.

Eine grobe Überschlagsberechnung für 1 kWp PV-Leistung kann man mit folgenden Flächenfaktoren anstellen:

- dachparallele Montage auf Satteldach: 7m² je kWp

- Flachdachmontage mit Südaufständerung: 10m² je kWp

- Flachdachmontage mit Ost-Westaufständerung: 8m² je kWp

Optimalerweise besitzen Sie eine VDE-konforme Elektroinstallation sowie einen Zählerschrank, der den aktuellen TAB (technischen Anschlussbedingungen) Ihres Netzbetreibers entspricht. Ist das nicht der Fall, wird ein neuer Zählerschrank für die PV-Technik und das Mieterstrom Messkonzept installiert.

Bitte planen Sie ca. 2-5 Tage für den Aufbau der Photovoltaikanlage in ein.

Deutlich komplizierter ist die vorausgehende Planung des Mieterstrom Messkonzepts sowie die Dimensionierung der Anlage. Hier sollten Sie erfahrungsgemäß etwa mit 6 Monaten rechnen, was so ein Projekt von der ersten Anfrage bis zum Aufbau dauert.

Sie brauchen Hilfe?